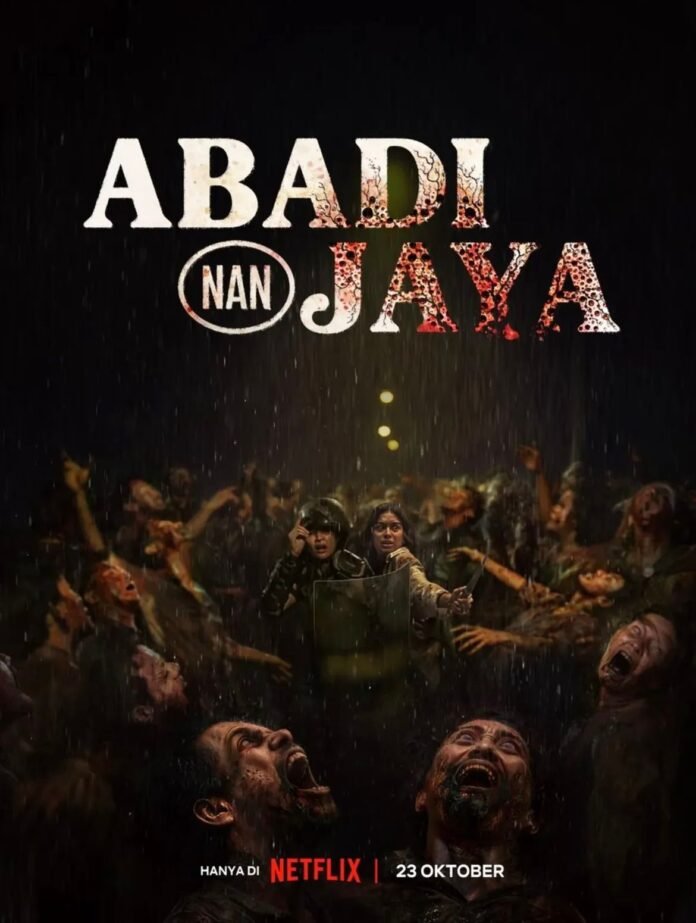

Pada penghujung Oktober 2025, jagat perfilman internasional dikejutkan oleh sebuah fenomena yang datang bukan dari Hollywood, bukan pula dari Seoul, melainkan dari sebuah desa di Yogyakarta. Film Abadi Nan Jaya karya Kimo Stamboel—yang dirilis secara global oleh Netflix dengan judul internasional The Elixir—berhasil menduduki peringkat pertama dalam daftar film non-bahasa Inggris Netflix dan menembus daftar Top 10 di 75 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Prancis, hingga Brasil. Lebih dari 11 juta penonton menyaksikan kisah keluarga pembuat jamu yang terjebak dalam wabah mengerikan, hanya dalam sepekan setelah rilis.

Fenomena ini bukan sekadar pencapaian statistik. Ia menandai babak baru bagaimana cerita lokal Indonesia dapat beresonansi secara global melalui medium digital. Di tengah pasar zombie yang telah jenuh oleh formula serupa, Abadi Nan Jaya hadir dengan aroma jamu, kesunyian desa, dan kegetiran moral yang khas Indonesia—membuktikan bahwa lokalitas justru bisa menjadi daya tarik universal.

Pasar Zombie yang Tak Pernah Mati

Sejak satu dekade terakhir, Netflix telah dipenuhi film dan serial bertema zombie. Dari Train to Busan hingga All of Us Are Dead, dari Army of the Dead hingga #Alive, genre ini seolah telah mencapai titik jenuh. Namun seperti makhluknya sendiri, zombie tidak pernah benar-benar mati—ia terus bereinkarnasi dengan wajah baru, sesuai konteks budaya pembuatnya.

Dalam ekosistem semacam itu, kesuksesan Abadi Nan Jaya tidak bisa dijelaskan semata karena efek visual atau ketegangan naratif. Film ini justru berhasil karena memberikan nyawa baru pada genre lama, dengan menyuntikkan akar budaya lokal ke dalam struktur cerita global. Kimo Stamboel, sang sutradara, tidak mencoba meniru estetika blockbuster barat. Ia membawa penonton ke ruang domestik Indonesia: dapur yang mengepul, ladang yang lembab, dan keluarga yang terbelah antara tradisi dan ambisi.

Darah, Jamu, dan Moralitas

Secara naratif, Abadi Nan Jaya bercerita tentang sebuah keluarga pembuat jamu yang berupaya menciptakan ramuan keabadian. Ambisi itu berujung pada bencana ketika eksperimen tersebut menimbulkan wabah yang mengubah penduduk desa menjadi makhluk kanibal. Namun di balik plot apokaliptik itu, film ini sesungguhnya berbicara tentang keserakahan manusia, rasa bersalah, dan penebusan dosa.

Jamu dalam film bukan sekadar simbol obat tradisional, melainkan metafora keinginan manusia untuk menguasai alam dan waktu. “Ramuan abadi” menjadi alegori terhadap obsesi modern atas keabadian, yang berujung pada kehancuran spiritual. Dengan memadukan kepercayaan Jawa, nilai keluarga, dan moralitas universal, film ini menampilkan bentuk folk horror yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga reflektif.

Estetika yang dihadirkan pun menonjol. Lanskap pedesaan Yogyakarta tampil muram namun memikat; pencahayaan natural menekankan kesan realisme yang khas karya Kimo Stamboel. Di tengah adegan berdarah, kamera tetap setia menyorot ekspresi getir antaranggota keluarga—menegaskan bahwa yang sebenarnya hancur bukan hanya tubuh, tetapi juga hubungan manusia.

Dari Horor ke Humanisme

Berbeda dari film zombie konvensional yang berfokus pada aksi dan pelarian, Abadi Nan Jaya menempatkan drama keluarga sebagai inti emosional. Hubungan ayah dan anak, konflik batin antara ilmu pengetahuan dan kepercayaan, serta pertentangan antara ambisi dan tanggung jawab menjadi sumbu moral film.

Pendekatan ini menjadikan Abadi Nan Jaya lebih dekat pada drama eksistensial ketimbang sekadar horror survival. Penonton bukan hanya diajak untuk menjerit, tetapi juga merenung: seberapa jauh manusia rela mengorbankan nilai demi mengejar kesempurnaan?

Dalam konteks global, hal ini menjadi keunikan tersendiri. Ketika sebagian besar film zombie menampilkan kota-kota modern yang runtuh, film ini menghadirkan desa sebagai pusat peradaban yang rapuh—sebuah cara pandang yang jarang muncul di sinema dunia, dan karena itu terasa segar.

Netflix dan Politik Glokalisasi

Keberhasilan Abadi Nan Jaya tidak dapat dilepaskan dari strategi glocalization yang diterapkan Netflix. Platform ini memahami bahwa penonton dunia kini mencari suara-suara baru dari luar lingkaran industri Barat. Setelah kesuksesan Money Heist (Spanyol) dan Squid Game (Korea Selatan), Netflix memperluas pencarian konten otentik dari Asia Tenggara.

Dalam konteks itu, Abadi Nan Jaya hadir sebagai representasi sinema Indonesia di panggung global. Dengan merilisnya secara serentak di lebih dari 190 negara dan memberi ruang promosi internasional, Netflix berhasil menciptakan efek domino: algoritma menampilkan film ini di laman depan pengguna, liputan media memperkuat rasa ingin tahu, dan akhirnya terjadi social curiosity effect—penonton menonton karena ingin tahu mengapa film “dari Indonesia” bisa menembus daftar dunia.

Strategi ini menunjukkan perubahan paradigma: untuk menembus pasar global, karya tidak perlu menyesuaikan diri dengan selera barat; cukup memperkuat identitasnya sendiri.

Makna Sosial dan Spiritualitas Pasca-Pandemi

Fenomena Abadi Nan Jaya juga berkaitan dengan perubahan psikologis penonton pasca-pandemi. Sejak COVID-19, masyarakat dunia menjadi lebih akrab dengan tema wabah, isolasi, dan ketakutan kolektif. Namun mereka juga mencari makna spiritual di balik kehancuran itu.

Film ini menjawab kebutuhan tersebut. Ia menampilkan wabah bukan hanya sebagai bencana biologis, melainkan sebagai konsekuensi moral. Ada pesan bahwa kesembuhan sejati tidak ditemukan dalam ramuan atau teknologi, melainkan dalam kesadaran manusia atas batas dirinya sendiri.

Dalam pandangan budaya Jawa, hidup dan mati bukan dua kutub yang terpisah, melainkan dua fase keberadaan. Abadi Nan Jaya memanfaatkan falsafah itu untuk menegaskan bahwa keabadian bukan tentang tubuh yang tak mati, melainkan tentang nilai dan cinta yang tidak lenyap.

Pesan semacam ini menjangkau penonton lintas negara karena bersifat universal—sebuah refleksi eksistensial yang dapat dimengerti baik oleh penonton Indonesia maupun Eropa.

Implikasi bagi Sinema Indonesia

Pencapaian global Abadi Nan Jaya membawa konsekuensi strategis bagi industri film nasional. Ia membuka peluang baru bagi sineas Indonesia untuk menempatkan karya mereka di pasar internasional tanpa kehilangan akar lokalitas.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa penonton global siap menerima film berbahasa Indonesia, selama ia menawarkan perspektif baru dan autentik. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendukung film, momentum ini seharusnya menjadi dorongan untuk memperkuat dukungan terhadap produksi yang berani menampilkan identitas budaya.

Lebih jauh lagi, fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan sinema Indonesia terletak bukan pada imitasi, melainkan pada kemampuan untuk menyajikan pengalaman kultural yang orisinal dan jujur.

Penutup – Dari Jamu ke Genre

Abadi Nan Jaya adalah bukti bahwa cerita lokal tidak pernah kecil jika disampaikan dengan jujur dan dikemas secara universal. Ia lahir dari dapur jamu desa, namun gaungnya mengguncang dunia. Dalam lanskap industri global yang serba cepat dan homogen, film ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sinema bukan pada besarnya anggaran, tetapi pada kedalaman makna dan keberanian untuk berbeda.

Dari desa kecil di Yogyakarta, dunia belajar bahwa ramuan abadi bukan sekadar mitos dalam botol, melainkan kemampuan manusia untuk menyalakan kembali nilai kemanusiaan melalui kisah yang tumbuh dari tanahnya sendiri.

[…] (Ardit Erwandha), seorang pegawai warteg yang hidup serba pas-pasan, terdesak untuk segera menikahi pacarnya, […]